異常気象といわれたこの夏、ビル街を歩く人々の顔つきには、ますます余裕がなくなっているように思われました。そんな東京の一角で、33日間にわたり、不思議なイベントが行われ、約7500人を動員しました。真っ暗な空間を歩きながら、日常生活のさまざまな環境を、聴覚や触覚といった視覚以外の感覚を使って追体験するワークショップ形式の展覧会「ダイアログ・イン・ザ・ダーク(DID)」。その空間には、外とはまったく違った時間が流れていました。いったい何が起こっていたのか。その体験をリポートします。

目次へ移動 暗闇のイメージ

さて、まず質問です。ここにクレヨンがあるとします。「暗闇」と聞いて、あなたはどんな色のクレヨンを手に取りますか?

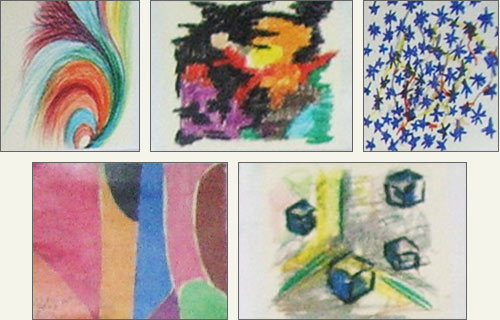

ここにあるのは、「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」体験者が描いた暗闇のイメージです。なぜ、こんなにカラフルなのでしょう。なぜ、こんな形をしているのでしょう。もちろん、ライトアップされたアトラクションなどありません。真っ暗な箱です。

それでは、謎を解きに行きましょう。

目次へ移動 「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」体験

暗闇の中へ・・・

暗闇の中へ・・・

会場は、外苑前の梅窓院祖師堂ホール。見知らぬ者同士、小さな部屋に入り、白杖を渡されました。隣の人に「長さが違いますね」と話しかけたら、スタッフの方が「みぞおちくらいの高さがちょうどいいんですよ」と教えてくれました。はじめてのことに緊張します。アテンドの方を紹介され、みな自分の名前を告げました。いよいよカーテンの向こうへ。

....................................まさに、まっくらやみ。

目が慣れてもなにも見えない......。最初の一歩をどう踏み出せばいいのか、みな団子状態です。このとき、ここでは環境も人も受け入れないと危険なことになるな、と思いました。まず白杖を足下で小さく、次に、左手をかざして振ってみました。すると、一歩前に障害がないことが確認できるのと同時に、自分の身体をとりまく空間が少し広がるのがわかり、たった1本の杖が意外に頼りになることを知りました。そのとき、「え?、動けない」という心細い声。近くにいるらしき女性の腕を、ぎゅっとつかむように、ぽんぽんと叩いて「大丈夫ですよ」と声をかけたら、ふっと落ち着いたようでした。

皆、アテンドスタッフの声の方向へ歩き出し、 川に出ました。木でできた橋を渡ります。 水のなかに手を入れたり、干し草の上を歩いたり。 風のにおいがします。

やがて、街中のノイズに変わり、電車のホームへ。音圧のなかに引っ張り出されるようでした。地下のバーにも行きました。この室内でいろいろなことが起こりましたが、これから体験される方のためには、すべてをお教えしないほうがいいでしょう。

目次へ移動 立場や環境が異なる人々のプラットホーム

暗闇から出たとき、アテンドの方が視覚障害者だとわかりました(私は最初に知ってしまっていましたので、再認識しました)。 私たちを案内してくださったのは、"ひやまっち"こと檜山晃さん。グループの中から「最初は怖かったけれど、五感が研ぎ澄まされるようだった」 「暗闇の中でグラスにワインをついでくれたのには驚いた」などと感想が飛び出しました。「さっき会ったばかりなのに、昔からの知り合いみたいだ」という方もいました。

個人的に少し残念だったのは、自分の感覚に耳を澄ませて自身の力を試す前に、前を歩いている方が「左手に木の階段が5段ありますよ」などと大きな声ですべて教えてくれてしまうことでした。その情報が間違っていることもありました。しかし、もちろん親切心からであり、途中それに助けられた事も実際あったのです。ですので、高揚した雰囲気のなかでは、「時々は静かにしませんか?」とは言い出せませんでした。けれど後から、ほかにも同じ思いでいた方がいらっしゃったことを知りました。思えば、ユーモラスに言ってみれば簡単だったかもしれません。このバランスは難しい。それもこれも含め、社会の縮図だと思いました。 代わりに、私は、人を導いて助けるのがやっぱり下手だということも自覚しました。

誰かが檜山さんに「いつも怖いことはないですか?」と質問すると「日常のことなので、怖いことはないですよ」と答えていました。そう、これは非日常的なことではなく、生活の一部です。体験した人々の生活にも循環していくものだと思います。

アテンドの方は、私たちを常に把握してくれているようでした。檜山さんは「基本プログラムはありますが、毎回居合わせたメンバーによって雰囲気が違うので、どのようにガイドするかはそれに合わせています。また、アテンドスタッフと観客との1対1の関係にならないよう、そこにいる人同士でどういう関係をつくるかに任せています」と言います。

次のグループをアテンドしていた大石亜矢子さん。も同様でした。「音をかみしめながら進むのが好きそうな場合は静かに、にぎやかに和気あいあいと進んでいる場合はそれを尊重します」。大石さんが途中で姿を消したふりをして、みな一瞬焦るという場面があったそうです。参加者に怪我などがないように気をつけながら、そんな遊び心も交え「私も楽しませてもらっています」と笑顔でした。

「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」を体験している間、人との距離はいつもより近いものでした。声を出さないと自分の存在が消えるので、能動的にならざるを得ません。赤ん坊のようなひとつの「社会」が、どうにか歩き出すまでをたどっているようでした。

また、「もの」や「こと」を認識していく過程が時間をかけて解きほぐされ、鮮明になります。檜山さんは、「体験者の方が、水に触って驚く事がちょっと不思議」だと言います。檜山さんは、「水」を覚えるときに、まず水に触れてからこれは「水」だと覚えています。概念(言葉)と視覚で「もの」を把握してしまいがちな健常者は、ものの感触や重さといった、ものそのものの実感が不足しがちです。だからこそ、水に触れたとき、クリアに感じられて驚くのです。さて、どちらがあたりまえの順番なのでしょう。

檜山さんや大石さんは、すでに何度もアテンドを務めていますが、今回初めて公募が行われ、研修を経て働いている方もいました。そのうちのひとり、白鳥建二さんは「視覚を使わなくても、また、彫刻に触れる以外にも、言葉による話し合いのなかから絵を鑑賞することができるんじゃないか」と、美術館でのワークショップも行っています。

■ミュージアムアクセスグループMAR

http://www2.gol.com/users/wonder/mar.html

目次へ移動 発案者、ハイネッケ博士

「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」は1989年にドイツのアンドレアス・ハイネッケ博士のアイデアで始まり、その後、ヨーロッパを中心に14カ国100都市で開催され、すでに200万人が体験しているといいます。展覧会前日の7月30日、そのハイネッケ博士の講演会と、日本にこれを導入した、DID JAPAN代表の金井真介氏、俳優の油井昌由樹氏とのトークセッションが、TBS放送センターセミナールームで行われました。

「かつて私はドイツ南西ラジオ局で、ジャーナリスト及びドキュメンタリー作家として働いていました。そして1986年、事故で失明しながらも仕事に復帰したいという24歳のジャーナリストの教育係に任命されました。最初はどう仕事をしてもらえばいいのかと思いましたが、自分の同情心が間違っていたことに気づきました。彼には、聴取者としての鋭い感性があったのです。本当の価値ある人生とは何か、視覚のない世界とはどういうものか、彼に大きな影響を受けました」

そして、ハイネッケ氏はフランクフルト盲人協会に転職し、暗闇の中にオブジェを置き、触覚で楽しむという試みを行います。そこで視覚障害者と一緒に暗闇に入った体験から、「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」を発案し、1989年のフランクフルト美術館での開催を皮切りに、世界各地へと広がっていきました。 「闇のなかで空間や方向性を感じ取り、自分自身と対話し、宗教や職業や年齢など関係なく他者とコミュニケートすることが試されます。通常の社会では弱者と強者とされている者が、ここでは逆転するのです。」

トークセッションでは、油井氏もこの点に賛同していました。 「あの体験のショックがずっと続いていて、生まれ変わっちゃったみたいです。自分が野生動物であることを確認したし、手助けを受けると強い勇気をもらったようになり、気持ちのよいチームワークがもてたことがよかった」

目次へ移動 DIDは未来を生きるためのプログラム

DIDを日本に持ち込んだ金井真介氏にも尋ねました。

「1993年に日経新聞の記事を読み、その後イタリアで体験しました。ガイドが視覚障害者であることがにわかには信じられず、衝撃を受けましたね。異国語が飛び交うなかで自分の居場所がわからなくなり、パニックになって助けられたことが、よけいに強い印象を残しました」

「不特定多数に向けてつくられる日本のイベントに対し、1時間に10人しか入れない、本質的なものだけにそぎ落とされた引き算のイベントであることに惹かれました。しかし、当時は「ユニバーサルデザイン」などという言葉さえない時代。実現には時間がかかり、10年経ってようやく理解され出したという感じです」。日本では1999年に東京ビッグサイト国際会議場の703号室で行われた「黎明プロジェクト」からスタートし、神戸や仙台などでも開かれ、この夏で6回を数えました。

DIDでは、メキシコでもイタリアでも、その国や地域に固有の音や香りが使われます。日本でも神戸や仙台ならではのものが織り込まれました。「東京のフォーマットを巡回させるのではなく、そこに住む人がプロデュースしたものが楽しいのです」と金井さんは言います。

そうしたローカルな多様性とともに、体験者の時間的な変容には、どの国の人にも共通するところがあるとハイネッケ氏は言います。

「DIDは、冷たい水に飛び込むようなもの。最初は不安そうで、次に「なぜこんなところにいるのか」と違和感や抵抗感が生まれますが、やがて身体が慣れ、内的な絵を描くようになり、いままでと違うやり方で世界を組み立てる(認識する)のです。」

コンピュータ社会において人間の感覚が視覚偏重になっている現代、見ることをふさいでみると、聴くことや嗅ぐことなど別の感覚が鋭敏になります。こうした人間が本来もつアナログの感覚は、鍛えなければ衰えていくのです。また、「親子、上司と部下など、効率主義の社会のなかで弱者とされている立場がこの空間のなかでは逆転する。親より子供の方が生き生きとすることもあります」と金井氏は言います。

現在、世界中で3000人の視覚障害者が、このプロジェクトのなかで働いているそうです。ハンブルグには、DIDの常設会場があります。「日本でも常設会場を設けたい。そして障害をもつといわれる方々にも雇用の機会を増やしたい」と金井氏。不可能だと思われているところに、健常者や障害者といった隔てなく、新しい雇用の機会/仕事をつくり出せるかもしれません。さまざまな立場の人々とどのようなコミュニケーションが必要か、想像力を豊かにすると、闇にもイメージが浮かび、色が生まれてきます。DIDは、新しい未来観を示唆するプログラムなのです。どう描くかは、それぞれの人の手に委ねられているのでしょう。

「ダイアログ・イン・ザ・ダーク2004 東京」

2004年7月31日(土)~9月4日(土)

梅窓院 祖師堂ホール(地下鉄外苑前駅)

http://www.dialoginthedark.com/

白坂ゆり 略歴

しらさかゆり

「WEEKLYぴあ」編集部を経て、1997年よりフリーライターに。『BT/美術手帖』『ARTiT』、タウンアートギャラリーなど、主に美術ジャンルを中心に寄稿。東京都江東区の食糧ビルで行われた「佐賀町エキジビット・スペース」のクロージング「佐賀町2000-希望の光」、解体前の「エモーショナルサイト」展の広報を務める。ほかに、『粒子(ミナ・ペルホネン)』(ブルースインターアクションズ)『散歩の達人ブックス 東京古本とコーヒー巡り』(交通新聞社)『散歩の達人ブックス 東京ブックストア&ブックカフェ案内』(交通新聞社)』などに取材執筆。

文・写真 白坂ゆり